Una exposición y mirada profunda a la humanidad a través de la máquina que hace reflexionar a niños, jóvenes y adultos en la Región de Antofagasta. Esa es su apuesta y medio de expresión.

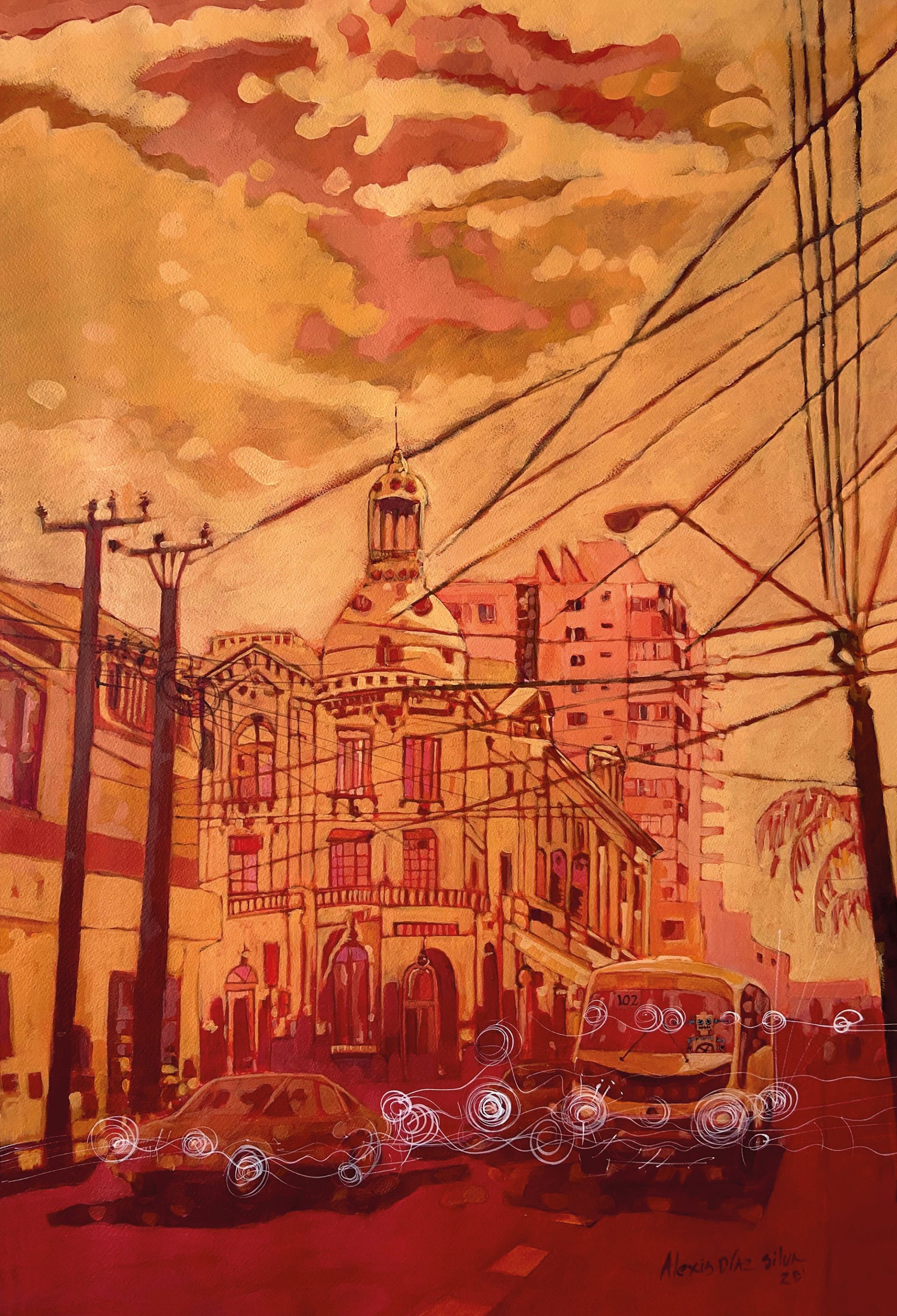

Alexis Díaz actualmente es académico universitario de diseño en Antofagasta con más de 20 años de trayectoria, pero también, en paralelo, ha desarrollado una sólida carrera en el rubro del arte. Inicialmente reconocido por su vibrante pintura con un sello inconfundiblemente antofagastino y una paleta de colores imaginarios, Díaz ha evolucionado hacia el trabajo tridimensional, incorporando materialidades como la cerámica, greda y madera.

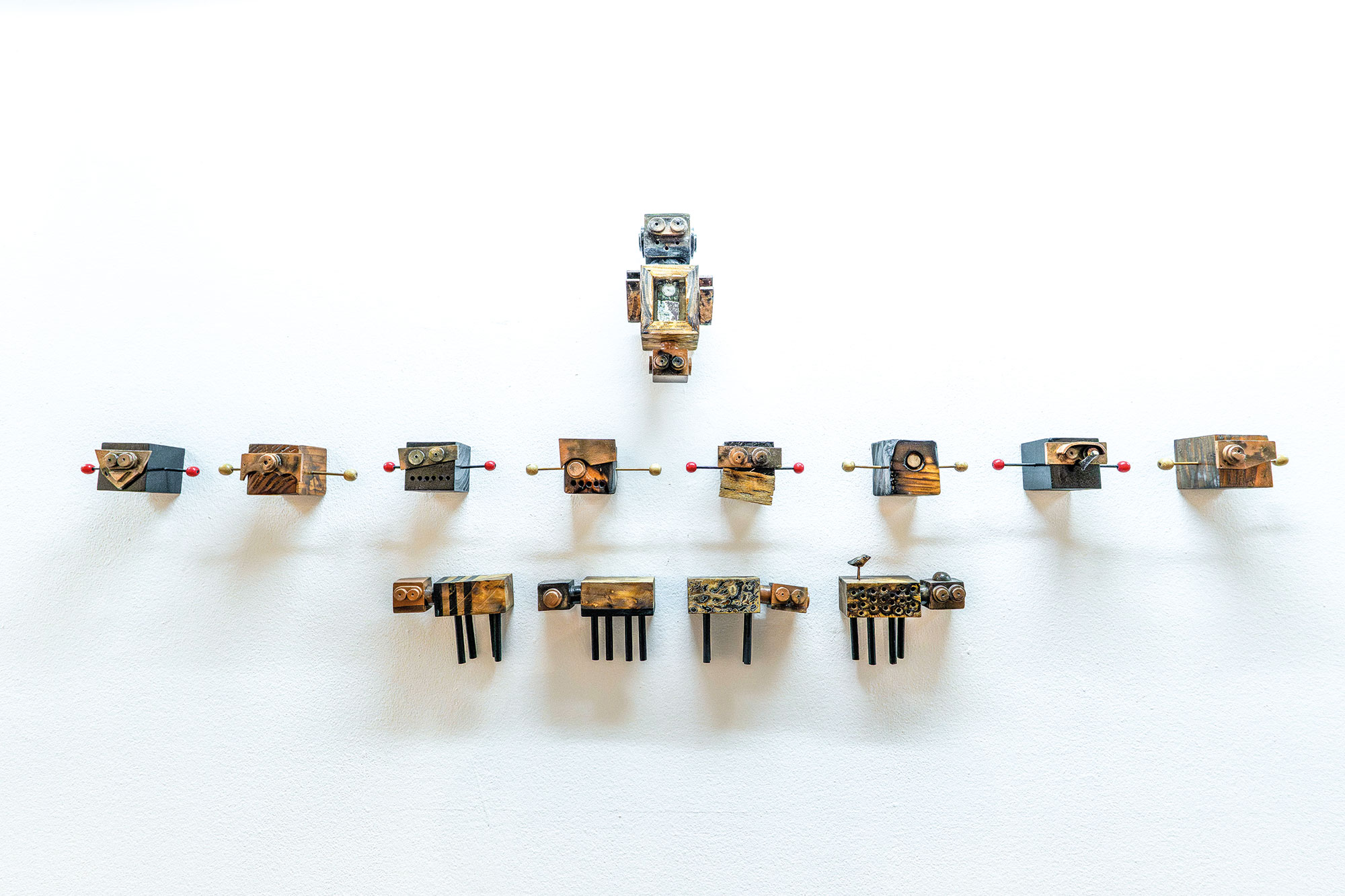

Su más reciente exposición, “El ser de la Máquina, la Máquina del Ser”, presentada en las salas de artes de San Pedro de Atacama y Antofagasta de Fundación Minera Escondida, propone una reflexión sobre las dimensiones de la ‘máquina’: desde lo artificial y natural hasta lo cultural. Es un artista que concibe la obra como una mesa sostenida por tres pilares fundamentales: técnica, herencia y mensaje, creando piezas que conectan al espectador con su imaginario interno.

¿Cómo se desarrolla su vocación y su trabajo artístico a lo largo de estos años?

Vengo desarrollando paralelamente una tarea de construir imágenes a través del arte, lo que tiene que ver un poco con la formación en diseño, donde el arte y las artes plásticas eran herramientas importantísimas. Fui desarrollándome desde el punto de vista plástico primero en la pintura y ahora finalmente en estos últimos años con temas de trabajo más tridimensionales.

¿Cómo fue esa transición desde el lienzo a la escultura y la tridimensionalidad que vemos hoy?

Mi pintura no pintaba lo que veo, sino que busqué relacionarme con mundos posibles donde la realidad quizás no sea lo más importante, sino lo que uno quiere decir con esa realidad. Por eso, los colores en mi obra son súper importantes, muy contrastados, siempre reflejando lo imaginario. Sin ser surrealista, mi trabajo tiende hacia mundos posibles, cuestionando si es de día o de noche, por ejemplo, en la Catedral de Antofagasta.

Luego, un poquito antes de la pandemia, me topé con la cerámica. Siempre me llamó la atención, llevaba coleccionando cacharritos, y empecé a experimentar, a leer, a buscar información y me di cuenta que es una técnica fascinante, pero muy difícil de controlar por la fragilidad. Esa fragilidad, al entrar al calor y al fuego, se cristaliza. Para mí, el arte tiene tres patas: la técnica, la herencia (lo que uno va heredando inconscientemente de otros) y lo que uno quiere decir. Cuando se juntan esas tres cosas, surge la obra.

¿En qué momento se intensifica esta vocación por el arte? ¿Hay un punto de inflexión?

Mis intereses siempre fueron por ahí. Cuando estudié diseño, me encontré con profesores que tenían una tendencia muy importante hacia la fascinación por el arte, y ahí surgen y emergen las preguntas más conceptuales referentes a la imagen. Cuando hago arte, me tengo que desenchufar del diseño que tiene una perspectiva objetiva, más asociada a la empresa, al marketing, a la comunicación. El arte, en cambio, tiene metodologías muy potentes, pero más introspectivas; uno se va preguntando cosas y después responde con el arte.

Entrando en la exposición actual, “El ser de la Máquina, la Máquina del Ser,” ¿cómo nace este concepto y cómo lo podemos explicar a alguien que se está iniciando en el mundo del arte?

De pequeño me regalaron un robot que me quedó muy marcado. Fue un juguete que me logró hacer muchas cosas. Hay una especie de obsesión con esta máquina. El robot es un ser que quiere ser un ser humano, pero no puede. Hoy día, planteo que la máquina artificial que hemos creado no es la única que existe.

Creo que la más importante es la máquina natural. Copérnico imaginaba relojes que hacían que las cosas estuvieran donde estaban: el sol, los planetas. La vida tiene que reproducirse, y si esas son máquinas, nosotros, como seres humanos, también necesitamos producir para reproducir, también somos máquinas. Las ciudades también son máquinas.

Pero creo yo que la máquina más importante que ha creado el ser humano es la máquina cultural, que es la que nos hace personas. Es la máquina que produce ideas, que se reproducen. Yo puedo instalar en ti una idea, y tú puedes instalarla en otra persona, y se produce un circuito. Mi reflexión es que no es la única máquina que hacemos los seres humanos de manera artificial, sino que hay muchas, y todas están representadas en este robot. Este robot que quiere ser la mamá que carga a un hijito, el robot que está al lado de un animalito, el que está inserto en una ciudad en las pinturas.

Entonces, las piezas de esta exposición ¿son un reflejo metafórico de estas diferentes máquinas que nos construyen?

Sí, hay algunas piezas que tienen arraigo con la zona, como la geometría de las tablas de rapé de San Pedro que incorporo en las caras de los robots. Esta idea de la máquina se intensificó con el proyecto del Fondart llamado “Slom”, que representaba la turbina que se creó para generar electricidad para las salitreras. Esa fue la primera vez que apareció el robot con esta intencionalidad, y se ha ido desarrollando hasta la exposición de hoy, donde se presenta el robot como metáfora de la máquina.

Para cerrar, ¿cuál es su proyección a corto plazo para esta obra y su arte?

Por ahora me gustaría que este trabajo pudiera ser visto en otras ciudades, quizás en la región, quizás en otro lugar. Programáticamente siempre voy saltando o incorporo otra variable, otros materiales. Pero por ahora, mi intención es seguir haciendo, seguir trabajando, seguir aportándole a Antofagasta con mi arte desde el punto de vista cultural, que considero yo que es un objetivo que te hace mejor persona.